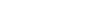

(图:四位一体”的协同规划)

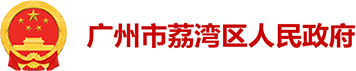

(图:多方参与协同规划建设)

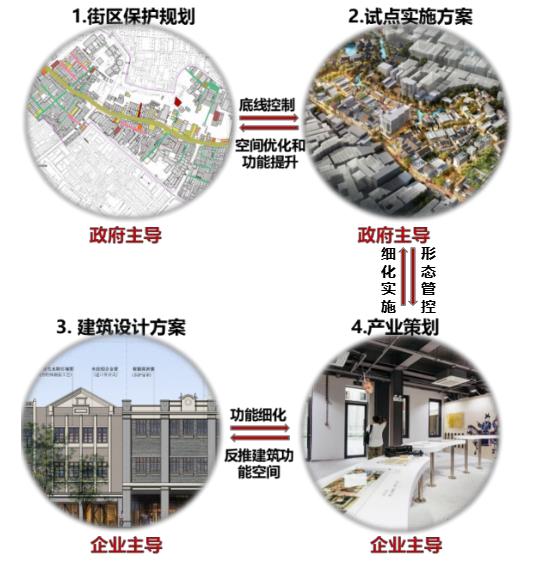

(图:恩宁路历史文化街区景象)

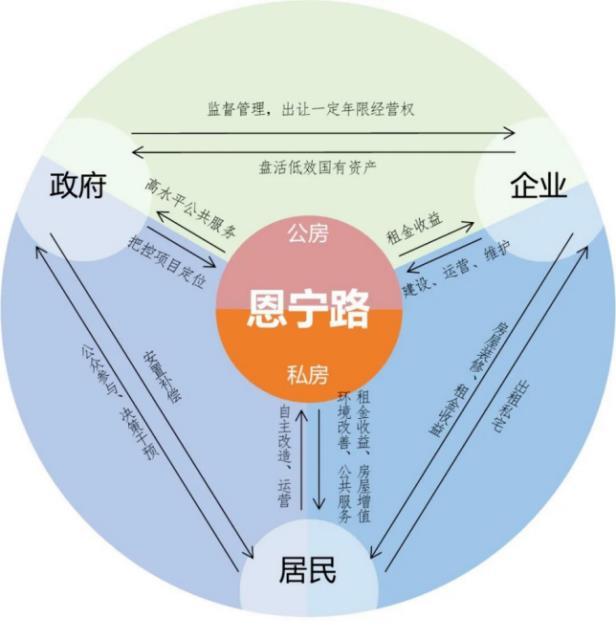

(图:逢源大街—荔湾湖历史文化街区景象)

近日,为贯彻落实党中央、国务院关于历史文化保护传承的决策部署,住建部总结了各地在历史文化街区保护利用中的典型经验做法,印发了《历史文化街区保护利用可复制经验做法清单(第一批)》,其中恩宁路历史文化街区、逢源大街—荔湾湖历史文化街区的创新制度机制做法入选。

恩宁路历史文化街区——“政府主导、企业运作、多方参与、利益共享”机制

荔湾区政府深入探索实践“政府主导、企业运作、多方参与、利益共享”的微改造城市更新模式。政府拥有恩宁路历史文化街区永庆片区(一期)辖内除12户居民以外的所有房屋和土地所有权,通过BOT(建设-经营-转让)模式引入企业参与街区的保护利用、建设及运营工作,企业建设结束之后将享有15年的运营期,将所有权与经营权分离,实现国有资产的盘活。

荔湾区政府成立广州首个共同缔造委员会,通过共同缔造委员会、居民议事平台、工作坊、社区规划师机制、专家咨询、入户沟通、规划方案竞赛等方式促进社会多方参与改造。首次探索保护利用规划与实施方案同步编制新模式,采取“整旧如旧,新旧建筑风貌相融”的原则,在保护街区风貌基础上,进一步突出“见人、见物、见生活”的理念,营造多元社区生态,重塑历史文化街区活力。同时理清多元主体承担的角色与责任,从规划设计到建设实施,市、区规划主管部门全程服务引领,进行组织统筹和技术协调,创新推进项目审批与工程建设。荔湾区政府负责实施统筹,包括前期用地和房屋征迁以及制定保护规划、实施方案、业态管控相关政策,现场建设协调和后期运营管理。企业负责投资、招商、建设、管养、运营实施一体化、全生命周期的保护利用。居民可以在遵循相关规划要求的前提下自主更新;或将物业出租给建设企业运营获得收益;或由政府征收,获得资金与置换居住空间。多主体联合推动历史文化街区保护更新与微改造,实现利益共享。

恩宁路历史文化街区为全国提供历史街区保护更新经验借鉴。从2016年实施至今,采用小规模渐进式的可持续更新模式,动态调整设计方案,推动精细化实施。街区“微改造”经验、“共同缔造”经验已在广州市全市推广,复制至779个老旧小区的改造计划中。

逢源大街—荔湾湖历史文化街区——坚持“党建引领、共同缔造”,实现保护利用工作“共商共建共治共享”

逢源大街—荔湾湖历史文化街区是广州首个由政府全程主导,多方参与共建的“居民+专业者”共同缔造城市更新微改造项目。由行政主管部门牵头成立首个老旧小区微改造“共同缔造委员会”,发动片区居民、商户、专家学者、广大群众、志愿者等多方力量共同参与片区更新改造。街区保护利用规划结合“共同缔造”参与式规划设计的实践,充分了解居民需求,在保护和发展中寻找平衡,针对历史文化街区内的建(构)筑物提出“保护修缮、改善、整修、整治、改造”5类分级保护和整治措施,因地制宜,分类施策。逢源大街—荔湾湖历史文化街区在广州率先实行的《参与式旧城改造与文化保育》荣获2020年广州市年度社会创新最高奖。街区通过驻村规划师长期驻地,广泛收集社会意见,自2016年项目启动至今,先后举办社区活动超过100场,记录52份口述历史,与村民、政府建立了真实、友好的合作关系,调动居民参与改造,确保项目倾听民生、顺应民意,“扎根式”推进项目。并以此为基础培育出驻场工作室“翻屋企”长期驻村,至今仍在为社区营造持续工作。

微改造后的逢源大街—荔湾湖历史文化街区“寻常巷陌”记忆场所与在地文化精神得以复现与传承,半溪五约亭、李氏宗祠(敦本堂)、皥遐书舍、五约外街门楼、李氏宗祠(光远堂)等15处文化遗产得到全面修缮,历史街巷格局重现,历史地景复原,三官古庙、龙舟埠头、石匾楹联等标志物与历史要素各安其位,“三月三北帝诞”“五月五龙舟鼓”“春节水上花市”等传统节庆和民俗活动精彩纷呈。街区通过强化身份认同、开展联谊活动等渐进式培育新旧居民共融。由社区居委会与街区商户成立共建小分队,共同创作原创歌曲《泮塘之约》,携手打造泮塘邻里花园,节庆日沿街摆设长桌宴,邻里和谐不断增进,共同绘就一幅美好生活新图景,实现保护利用工作“共商共建共治共享”。

- 扫一扫在手机打开当前页